前言 6月24日凌晨,特朗普停火声明发布仅6小时, 德黑兰就响起了震耳欲聋的爆炸声 。 硝烟还未散去, 伊朗又一名核科学家倒在血泊中 。这场被称为"人道主义停火"的外交胜利,却掩护着一场更加血腥的清除行动。 停火协议究竟是和平的开始, 还是暗杀的掩护? 伊朗的核心机密为何频频泄露? 停火背后的精心算计 要理解这场闹剧,我们得先看看时间表。 特朗普在美国东部时间23日18时发布停火声明 ,宣称伊朗将在6小时后开始首轮12小时停火,随后以色列再进行12小时停火。

停火背后的精心算计 要理解这场闹剧,我们得先看看时间表。 特朗普在美国东部时间23日18时发布停火声明 ,宣称伊朗将在6小时后开始首轮12小时停火,随后以色列再进行12小时停火。 这个安排本身就充满了陷阱。正常情况下,如果双方真心求和,应该是 同时停火 ,而不是这种"你先我后"的不对等安排。这就像两个拳击手约定停止互殴,却让其中一个先放下拳头,给对方12小时的自由打击时间。 果然, 就在特朗普发声的同时,以色列向德黑兰多个区域的居民发出撤离警告 。麦赫兰区、第六区、第七区的居民刚收到消息,爆炸声就响彻夜空。这种精确到分钟的配合,绝不可能是临时起意。

这个安排本身就充满了陷阱。正常情况下,如果双方真心求和,应该是 同时停火 ,而不是这种"你先我后"的不对等安排。这就像两个拳击手约定停止互殴,却让其中一个先放下拳头,给对方12小时的自由打击时间。 果然, 就在特朗普发声的同时,以色列向德黑兰多个区域的居民发出撤离警告 。麦赫兰区、第六区、第七区的居民刚收到消息,爆炸声就响彻夜空。这种精确到分钟的配合,绝不可能是临时起意。 更令人玩味的是美国的态度。白宫方面表示, "正是因为美国对伊朗核设施的威慑,伊朗才同意停火" 。这句话暴露了一个关键信息:美国从头到尾都知道这个停火协议的真实目的,不是为了和平,而是为了让伊朗放松警惕。 就在大家以为冲突即将平息的时候, 以色列空军却对德黑兰发动了过去12天来最猛烈的攻击 。伊朗总统在社交媒体上愤怒地写道:"今晚德黑兰的爆炸,比过去12天加起来都要猛烈!"

更令人玩味的是美国的态度。白宫方面表示, "正是因为美国对伊朗核设施的威慑,伊朗才同意停火" 。这句话暴露了一个关键信息:美国从头到尾都知道这个停火协议的真实目的,不是为了和平,而是为了让伊朗放松警惕。 就在大家以为冲突即将平息的时候, 以色列空军却对德黑兰发动了过去12天来最猛烈的攻击 。伊朗总统在社交媒体上愤怒地写道:"今晚德黑兰的爆炸,比过去12天加起来都要猛烈!" 这种精确到分钟的时间配合,暴露了一个更大的秘密: 有人早就知道这场停火不过是一场戏,而真正的主角,正潜伏在伊朗的内部 。 渗透伊朗的暗杀网络 就在停火声明发布的前一天, 伊朗首席核科学家穆罕默德·雷扎·萨迪吉在德黑兰市区遭遇暗杀 。这已经是三天内第二名核科学家被杀,而从6月12日冲突爆发至今,伊朗已经失去了超过11名核领域的顶尖人才。

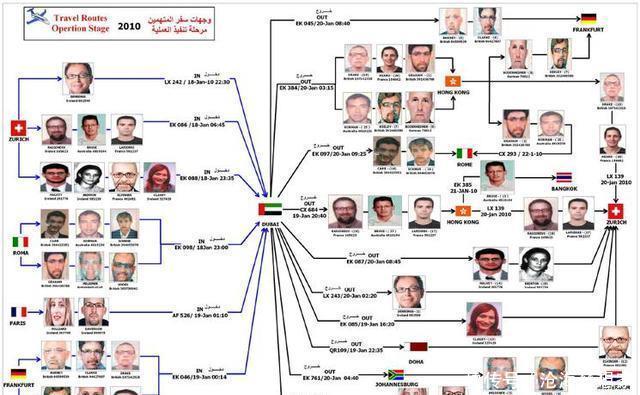

这种精确到分钟的时间配合,暴露了一个更大的秘密: 有人早就知道这场停火不过是一场戏,而真正的主角,正潜伏在伊朗的内部 。 渗透伊朗的暗杀网络 就在停火声明发布的前一天, 伊朗首席核科学家穆罕默德·雷扎·萨迪吉在德黑兰市区遭遇暗杀 。这已经是三天内第二名核科学家被杀,而从6月12日冲突爆发至今,伊朗已经失去了超过11名核领域的顶尖人才。 这些暗杀的手法如出一辙: 远程遥控机枪、防弹车穿透射击、爆炸销毁证据 。这种"明停暗杀"的模式,以色列已经轻车熟路。2020年伊朗核物理学家法赫里扎德的遇害,用的就是同样的套路。 但能在防备森严的首都,如此干净利落地清除这么多国宝级人物,仅靠外部力量是不可能的。 这背后,是一张由"内鬼"编织的密不透风的情报网 。

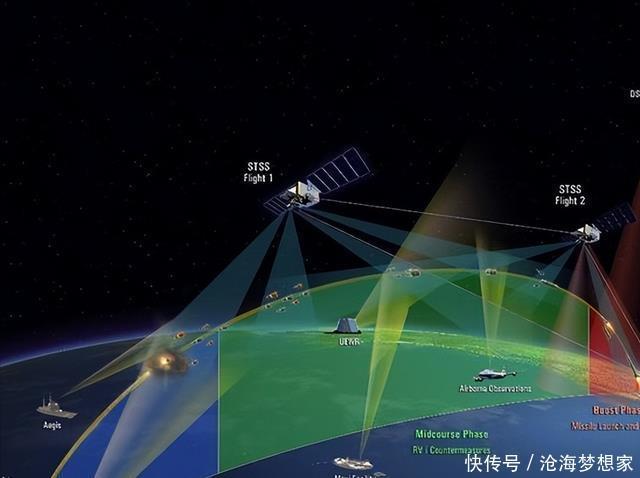

这些暗杀的手法如出一辙: 远程遥控机枪、防弹车穿透射击、爆炸销毁证据 。这种"明停暗杀"的模式,以色列已经轻车熟路。2020年伊朗核物理学家法赫里扎德的遇害,用的就是同样的套路。 但能在防备森严的首都,如此干净利落地清除这么多国宝级人物,仅靠外部力量是不可能的。 这背后,是一张由"内鬼"编织的密不透风的情报网 。 伊朗情报部门披露的信息显示, 这些"内鬼"不仅掌握科学家的日常路线,甚至能控制关键基础设施 。他们有的是科学家信任的邻居、司机,有的甚至渗透进了安保团队。这些人潜伏多年,就像融入血液的病毒,在关键时刻被"唤醒"。 更可怕的是技术手段的运用。据报道,部分内鬼在行动前使用了 "星链"卫星系统接收外部指令 ,这种跨国界的实时通信能力,让远程精准指挥成为可能。

伊朗情报部门披露的信息显示, 这些"内鬼"不仅掌握科学家的日常路线,甚至能控制关键基础设施 。他们有的是科学家信任的邻居、司机,有的甚至渗透进了安保团队。这些人潜伏多年,就像融入血液的病毒,在关键时刻被"唤醒"。 更可怕的是技术手段的运用。据报道,部分内鬼在行动前使用了 "星链"卫星系统接收外部指令 ,这种跨国界的实时通信能力,让远程精准指挥成为可能。 以法赫里扎德遇刺为例,暗杀小组提前切断电源、预设埋伏,甚至能在首都交通要道制造混乱并逃脱。这种操作水平, 没有内部人员的精确配合根本无法实现 。 这不仅仅是肉体的消灭,更是心理的瓦解。它在告诉所有幸存的科学家: 你们的身边并不安全,下一个可能就是你 。这种高度技术化的精准打击,标志着我们正在见证一种全新的战争形态。在这里,最致命的武器不是导弹,而是信息的不对称。

以法赫里扎德遇刺为例,暗杀小组提前切断电源、预设埋伏,甚至能在首都交通要道制造混乱并逃脱。这种操作水平, 没有内部人员的精确配合根本无法实现 。 这不仅仅是肉体的消灭,更是心理的瓦解。它在告诉所有幸存的科学家: 你们的身边并不安全,下一个可能就是你 。这种高度技术化的精准打击,标志着我们正在见证一种全新的战争形态。在这里,最致命的武器不是导弹,而是信息的不对称。 重新定义的现代冲突 如果说传统战争是在明面上的较量,那么这场冲突展现的就是 21世纪战争的全新面貌 :一边是铺天盖地的导弹和爆炸吸引全世界的目光,另一边是无声无息的精准清除在暗中进行。

重新定义的现代冲突 如果说传统战争是在明面上的较量,那么这场冲突展现的就是 21世纪战争的全新面貌 :一边是铺天盖地的导弹和爆炸吸引全世界的目光,另一边是无声无息的精准清除在暗中进行。 这种"障眼法"战术的精妙之处在于, 它用观众能看到的表演掩盖了真正致命的动作 。当全世界都在关注德黑兰的爆炸火光时,伊朗最宝贵的人才正在一个个消失。 炸毁的设备可以重建,被摧毁的建筑可以修复,但那些承载着国家核心技术的科学家一旦失去, 就是无法逆转的国家损失 。他们脑中的知识、经验和技术诀窍,是任何图纸都无法替代的活体数据库。

这种"障眼法"战术的精妙之处在于, 它用观众能看到的表演掩盖了真正致命的动作 。当全世界都在关注德黑兰的爆炸火光时,伊朗最宝贵的人才正在一个个消失。 炸毁的设备可以重建,被摧毁的建筑可以修复,但那些承载着国家核心技术的科学家一旦失去, 就是无法逆转的国家损失 。他们脑中的知识、经验和技术诀窍,是任何图纸都无法替代的活体数据库。 这种人才断层带来的伤害是长期的、系统性的。一个国家的科技大厦, 地基被精确地挖空了,即便外表看起来还屹立不倒,其实早已摇摇欲坠 。这可能让伊朗的核进程倒退十年,甚至更久。 更令人担忧的是国际社会的态度。面对这种明显违反国际法的暗杀行动,世界选择了令人失望的沉默。美国轻描淡写地表示"理解以色列的自卫权",欧洲含糊其辞地谈论"地区稳定",联合国的谴责永远停留在草案阶段。

这种人才断层带来的伤害是长期的、系统性的。一个国家的科技大厦, 地基被精确地挖空了,即便外表看起来还屹立不倒,其实早已摇摇欲坠 。这可能让伊朗的核进程倒退十年,甚至更久。 更令人担忧的是国际社会的态度。面对这种明显违反国际法的暗杀行动,世界选择了令人失望的沉默。美国轻描淡写地表示"理解以色列的自卫权",欧洲含糊其辞地谈论"地区稳定",联合国的谴责永远停留在草案阶段。 当国际规则在强权面前显得苍白无力,当外交礼仪成为军事行动的遮羞布 ,我们不得不承认,传统的国际关系理论正在面临前所未有的挑战。 以色列国防部长卡茨甚至公开宣称:"我们有能力单独摧毁伊朗的核武库"。这不是狂妄,而是对自己情报和行动能力的绝对自信。这种自信建立在对手遍地漏洞的基础上,也建立在国际社会选择性失明的纵容上。

当国际规则在强权面前显得苍白无力,当外交礼仪成为军事行动的遮羞布 ,我们不得不承认,传统的国际关系理论正在面临前所未有的挑战。 以色列国防部长卡茨甚至公开宣称:"我们有能力单独摧毁伊朗的核武库"。这不是狂妄,而是对自己情报和行动能力的绝对自信。这种自信建立在对手遍地漏洞的基础上,也建立在国际社会选择性失明的纵容上。 当战争的定义被重写,和平的边界也在模糊。而这场发生在中东的"实验", 正在为全球提供一个令人不安的预览 。 全球格局的危险信号 这场冲突的意义远远超出了中东地区。它实际上是 大国博弈在新时代的一次预演 ,为未来可能出现的类似冲突提供了模板。

当战争的定义被重写,和平的边界也在模糊。而这场发生在中东的"实验", 正在为全球提供一个令人不安的预览 。 全球格局的危险信号 这场冲突的意义远远超出了中东地区。它实际上是 大国博弈在新时代的一次预演 ,为未来可能出现的类似冲突提供了模板。 从美国的角度看,这次"斡旋"展现的是一种新型的霸权维护方式: 既要保持道德高地的形象,又要确保盟友能够达成战略目标 。特朗普的停火声明满足了国内对"和平使者"形象的需求,而实际的军事行动则由以色列来执行,美国可以置身事外。 俄罗斯和中国在这场冲突中的相对沉默,也反映了大国在中东问题上的复杂考量。毕竟, 中东已经成为各大国测试新型战争手段的试验场 ,没有人愿意过早暴露自己的底牌。

从美国的角度看,这次"斡旋"展现的是一种新型的霸权维护方式: 既要保持道德高地的形象,又要确保盟友能够达成战略目标 。特朗普的停火声明满足了国内对"和平使者"形象的需求,而实际的军事行动则由以色列来执行,美国可以置身事外。 俄罗斯和中国在这场冲突中的相对沉默,也反映了大国在中东问题上的复杂考量。毕竟, 中东已经成为各大国测试新型战争手段的试验场 ,没有人愿意过早暴露自己的底牌。 更值得关注的是,这种"混合战争"模式正在向其他地区扩散的风险。当信息战、网络战、经济战和传统军事行动融为一体时, 小国在面对大国时将变得更加脆弱 。 伊朗的遭遇为所有发展中国家敲响了警钟:在这个信息高度互联的时代,国家安全的定义需要重新审视。 保护核心技术人才、防范情报渗透、建立可靠的通信安全体系 ,这些都成为了国家安全的新课题。

更值得关注的是,这种"混合战争"模式正在向其他地区扩散的风险。当信息战、网络战、经济战和传统军事行动融为一体时, 小国在面对大国时将变得更加脆弱 。 伊朗的遭遇为所有发展中国家敲响了警钟:在这个信息高度互联的时代,国家安全的定义需要重新审视。 保护核心技术人才、防范情报渗透、建立可靠的通信安全体系 ,这些都成为了国家安全的新课题。 从经济角度看,这种冲突模式的成本效益比极高。相比大规模军事行动的巨额开支, 精准的情报战和定点清除所需的投入相对较小,但效果却可能更加致命 。 对于国际法和全球治理体系而言,这次事件暴露了现有框架的严重不足。当传统的国际法无法约束这种新型冲突时,国际社会亟需建立新的规则和监管机制。

从经济角度看,这种冲突模式的成本效益比极高。相比大规模军事行动的巨额开支, 精准的情报战和定点清除所需的投入相对较小,但效果却可能更加致命 。 对于国际法和全球治理体系而言,这次事件暴露了现有框架的严重不足。当传统的国际法无法约束这种新型冲突时,国际社会亟需建立新的规则和监管机制。 这场发生在中东的"试验"正在为全球提供一个令人不安的预览: 在技术快速发展的时代,战争的形态正在发生根本性变化 。而那些还在用传统思维应对新型威胁的国家,可能会付出沉重的代价。 结语 这场停火闹剧撕下了现代冲突的伪装面具, 让我们看到了21世纪战争的真实面目 。 当外交辞令成为杀戮的遮羞布,当和平协议掩护着暗杀行动,我们必须承认一个残酷的现实: 在信息时代,最危险的敌人可能就在身边 。 学会在信息洪流中辨别真伪,也许是每个人在这个复杂世界中自保的必修课。

这场发生在中东的"试验"正在为全球提供一个令人不安的预览: 在技术快速发展的时代,战争的形态正在发生根本性变化 。而那些还在用传统思维应对新型威胁的国家,可能会付出沉重的代价。 结语 这场停火闹剧撕下了现代冲突的伪装面具, 让我们看到了21世纪战争的真实面目 。 当外交辞令成为杀戮的遮羞布,当和平协议掩护着暗杀行动,我们必须承认一个残酷的现实: 在信息时代,最危险的敌人可能就在身边 。 学会在信息洪流中辨别真伪,也许是每个人在这个复杂世界中自保的必修课。 你认为我们还能相信什么?期待你的深度思考。 参考材料

你认为我们还能相信什么?期待你的深度思考。 参考材料

启远网配资-怎么加杠杆买股票-配资优选-中国股票配资网官网在线客服提示:文章来自网络,不代表本站观点。